程章灿

1927年6月2日,清华大学国学院导师王国维先生自沉于颐和园鱼藻轩。其遗书中有云:“五十之年,只欠一死,当此事变,义无再辱。”信中还委托同为国学院导师的陈寅恪处理他身后留下的书籍。

陈寅恪先生为作挽联云:

十七年家国久魂销,犹馀剩山残水,留与纍臣供一死;

三千卷牙签新手触,待检玄文奇字,谬承遗命辈伤神 !

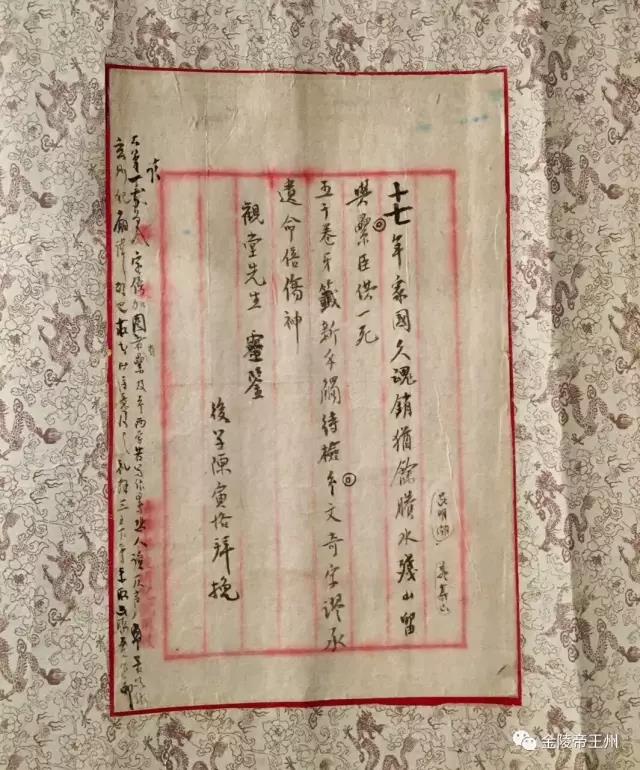

陈寅恪先生手札

写有这副挽联的陈寅恪先生手札,原藏清华大学档案馆,最近正在清华大学艺术博物馆”“尺素情怀——清华学人手札展”中展出。这件文物,不仅有重要的史料价值,对于理解此联深意以及作者的精巧构思,也至关重要。有几处特别值得注意:

第一处要注意的,是此联的落款。上款是“观堂先生灵鉴”,下款是“后学陈寅恪拜挽”。这个落款体现了陈先生对观堂先生的崇敬之情;

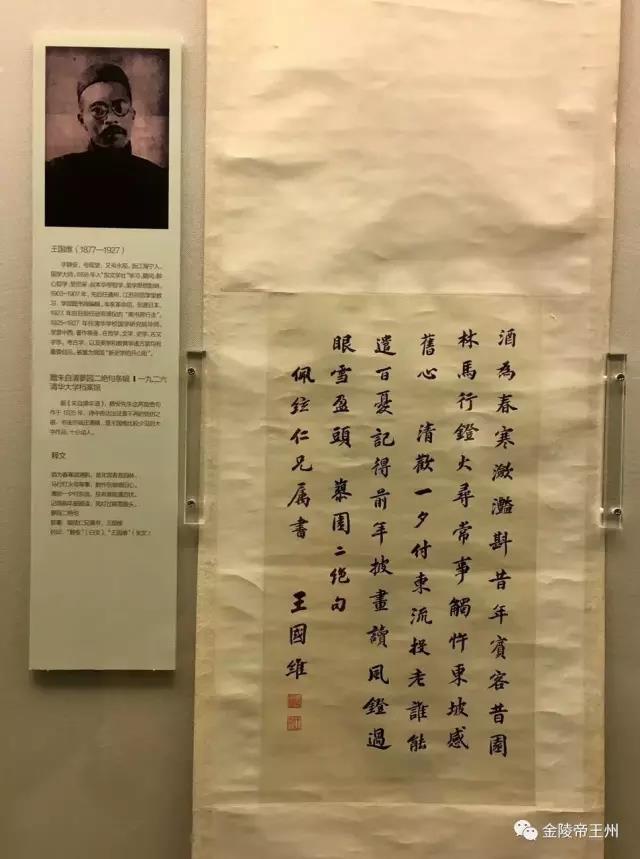

同时在展出的王国维写赠朱自清手迹

第二处要注意的是,是此联的自注。古人写诗作赋,早有自加附注的传统,但给对联加自注,恕我孤陋寡闻,这还是第一次见到。”剩水残山“是现成的语典,人人耳所能详。陈寅恪先生却特地在旁边加注,”剩水“指的是昆明湖,“残山”指的是“万寿山”,这正是王国维自沉之地,也正是王国维临死之前所面对的最真切、最具体的“剩山残水”。换句话说,陈寅恪先生这里所注的,其实是“剩水残水”这个典故的“今典”。虽然“今典”这个概念,他迟至若干年后才提出,但显然,他不希望世人忽略自己的良苦用心,于是有了这样一个“今典”自注,可能也是第一个。

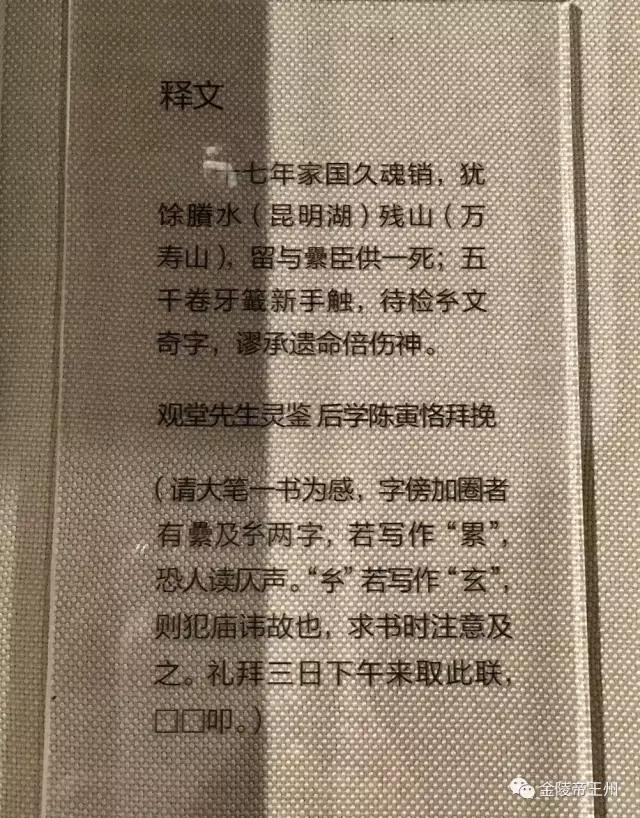

第三处要注意的,是联末的一段说明。此联撰写完毕,交付书写(书人待查考),陈寅恪先生交代特别细致,不厌其详:

字傍加圈者有“纍”及“玄”(缺笔)两字,若写作“累”,恐人读仄声。若写作“玄”,则犯庙讳故也。求书时注意及之。

陈寅恪先生手札释文

今查《佩文韵府》,“纍”字读作力追切,属上平声四支韵。“纍臣”用的是“湘纍”的典故,是把王国维比作屈原。此典出自汉代扬雄《反离骚》:“钦吊楚之湘纍。”根据旧注,所有“不以罪死”的人,都可以称为“纍”。从对联格律来看,“纍”字所在的位置,最好用平声字,但若用了仄声字,其实也无大碍。陈先生却认为,这样的细节也丝毫不能含糊,必须讲究。

另外,“玄”字必须缺笔,不能照原样来写,否则就是触犯了清朝康熙皇帝玄烨的庙讳。作为清朝的“纍臣”,观堂先生在天有灵,一定不忍寓目。陈寅恪谆谆叮嘱书者,透露的是他事死如生、对故人一如既往的尊重和理解的态度。

观堂先生去世后,陈寅恪先后写了几篇文字,这篇挽联时间最早,其后还有《王观堂先生挽词并序》和《海宁王国维先生纪念碑文》。其中,对观堂先生死因的理解,是有所不同的。 《王观堂先生挽词》称王国维”一死从容殉大伦“,结尾又说:”风义平生师友间,招魂哀愤满人寰。他年清史求忠迹,一吊前朝万寿山。“持论与挽联相近,还有若干用词用典高度重合,总之是说观堂殉清而死。到了《海宁王国维先生纪念碑文》,陈先生改变重点,强调观堂先生是“以一死见其独立自 由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡”,特别表彰并发挥其“独立之精神,自由之思想”。

应该说,对于这副挽联的撰作,陈寅恪先生是专心致志,全力以赴的。对于它的书写,他也是态度恭谨,郑重其事的。这就难怪,对联的内容与形式并臻完美,在当时引起广泛的注意,也获得高度评价。

又过了几年,1932年夏天,陈寅恪受清华大学中文系主任刘文典委托,为当年的国文科目考试命题。他根据多年的读书教学经验,以及自己对于中国语文的理解,在考卷中出了一道对对子的题目。对对子,也就是作对联,是从前蒙学的功课,是教初学者的,现在居然拿来考大学生,所以,当时颇有人不以为然,以为此等雕虫小技,微不足道,不应当作为清华中文系的考题。陈寅恪先生不得不出来阐释自己的思路:对对子决非小道,它与中国语言特点最有关系,考对对子,可以代替对文法的考核,“盖借此可以知声韵、平仄、语辞、单复词藏贫富,为国文程度测验最简之法“,不仅可以测试学生的语言能力,还可以考察学生的逻辑与思维能力。总之,对对子可以因小见大,有深意存焉。

2017年的秋初,当我站在清华艺术博物馆展柜前,端详90年前这副挽观堂先生联的手札真迹,我恍然大悟,85年前的那道对对子的考题,那时可能即已在作者腹中打下草稿了。

陈寅恪先生的国学启蒙教育,是在南京完成的。所以,我把这篇小文也放在了“金陵帝王州”。